不必羡慕“他乡的童年”, 我们有此时此地

自2024年年初开始参与铺路石的志愿者项目至今,我参与了英语、数字素养和社会情感学习的教学。从浦西教到浦东,每周末的一次长距离通勤成了我最期待的工作。这其中,给我感触最深的是社会情感学习的教学。

你的情绪是什么形状?

一朵蓝紫色的花;一条红紫相间的龙串联着一个绿色的爱心;一个红色和亮黄色交织的超长手环;一个戴着兔子耳朵的粉色长棒;一个布满荆棘的花环……

在铺路石社会情感学习的课堂上,孩子们用扭扭棒交给我们这样的答案。做超长手环的孩子说,手环像他之前去滑的一个超大滑滑梯,滑的时候,他非常开心;花环的小创作人说,花环代表伤心,他听说有人会为了自己的利益去破坏海洋,污染环境,所以很伤心。我很惊讶。才不到10岁的孩子们,想法已经如此多元。

你最害怕的东西是什么?木棍!

所谓社会情感学习(Social-emotional Learning,简称SEL),即是帮助全年龄段的学生更好了解自己的想法和情感,提升自我意识,同时学会共情他人。

我的学生们大多来自教学点周边,他们的父母是来上海的打工人,有些在连锁餐厅上班,有些在码头干活,也有一些是自己做小本生意的。在浩荡的进城人流里,小朋友们也随之迁徙,见到一个更大更新鲜的世界。和我们以为的流动儿童不同,很多人的家庭条件并不差。打工挣到的钱足够买好看的新衣服和苹果手机,做生意的甚至能雇得起一个阿姨。

但困境是另一层面的:长时间的体力劳动,使得大多数家长无法照看孩子,平时只能把孩子锁在家里;缺乏相应的教育理念,使得打骂成为家常便饭,孩子们身上常常有伤痕——在上第一节课的时候,我问学生们他们最害怕的东西是什么。很多人回答“木棍”。而日常粗暴或冷漠的沟通方式,也可能使得孩子的性格变形。

此外,唯成绩论的主调,也让“做作业”这件事超越生活中的所有任务,成为压在一些孩子心上的沉重石块:她们过早地学会了“懂事”和“乖巧”,把闲暇时间都奉献给书桌。

我们班的学生最小的才上幼儿园大班,最大的已经是五年级,过大的年龄差让课堂难以管理。但这还仅仅是第一道难关。我们的学生里,有因为常年被关在家中而表达有障碍的孩子,有因为妈妈要生二胎而变得紧张和暴躁的孩子,也有因为常年的家暴式教育而对碰触极端敏感、但同时又不知道如何和人交流的孩子。

在踏进教室之前,教学点的衣老师已经就这个班的难关程度“警告”过我们。我想,只有10多个孩子,能有多难管呢?

课堂:从“状况百出”到秩序井然

才上一两节课,轻率的心态马上被“打脸”。大部分孩子好动,注意力集中的时间极短,想要在70分钟的课里让他们保持专注几乎不可能。一开始的时候,课堂上状况百出。有人趴在桌子上睡觉,有人钻到桌子下面躺倒。一不留神,邻座之间的小口角就会升级成争抢和打闹,一方大哭或者两方都红了脸,互不相让。即使有两个老师在同时管理课堂,想要调解矛盾和维持课堂秩序仍然是天大的困难,更不要说按计划好好教学了。

我和搭档茜茜因此慢慢摸索方式方法,尝试在项目负责人Miki给的课堂规则(倾听、积极发言和尊重其他人)之上建立一种合适的激励机制。每周我们都至少花一个小时的时间讨论和备课,除了敲定上课内容,也确保课堂的每个环节都在掌控和预期之内。

例如,上课点的孩子们有些互相认识,早就玩在一起。相互熟悉的人在上课的时候就爱坐在一起叽叽喳喳,课堂因此更难于管理。于是,我们在开课初期就引入抽签机制,让大家抽取自己的座位号。这样,每次的座位都是随机安排,一方面可以避免过多的课堂打闹,一方面也可以在课堂组队活动中让大家互相熟悉。由于是随机安排,就算有人嚷嚷着想要“调座位”,在我们强调了这是绝对公平的原则后,也就偃旗息鼓了。

我们发现,课上总是有一些“过分”活泼的孩子和一些“过分”安静的孩子。为了鼓励安静的学生多表达自己、爱吵闹的学生在别人发言时保持安静, 我们在一两节课之后引入了积分系统,回答问题可以加分,不“尊重他人发言”则扣分。

一开始,我们都很“心软”,对规则的执行也不是非常严苛。但我们渐渐发现,孩子们对不公平非常敏感。如果你鼓励了一个发言而忽视另外一个,或是惩罚了一个孩子的行为却没有对其他同等的行为施以惩戒,他们会立刻表达自己的抗议——某种程度上,学生们也是我的老师,他们能准确地找到每一个漏洞。

我们也在不断讨论改进如何做得更好。11月,一次课堂后我记录道:“讨论该怎么给课上的小朋友积分。结论是:1)规则明确,标准客观;2)规则之外的鼓励以非积分形式发放。“从怎么安排座位、分配手工材料,到使用什么样的课堂语言、如何应对告状或是涉及暴力的语言,我们到最后都制定了清晰的规则,以维持公平和透明的环境。

规则制定还算是教学中相对简单的部分,更难的是如何去处理课堂中的冲突。有的孩子不想和邻座的同学组队,嫌对方烦人;有的盯紧了自己的分数,一个劲儿地举手却并不是真的在思考问题;有的则抱怨总是叫不到自己,答案被别人“抢先”了;有的“举报”其他同学违反规则,以降低他人的分数;也有的时候,一个孩子也可能完全陷入自己的情绪中,不愿意再遵守规则。

在铺路石SEL项目负责人Miki的指点下,我们意识到,在处理冲突的过程中,认识和处理学生们的“情绪”非常重要。遇到学生哭闹不听劝的情况,我们会先询问他的情绪颗粒度:“你现在的生气是1到10里面的几?”并了解他生气或者伤心的原因。如果责任在他人,可以询问他他觉得合理的解决方案是什么:往往,他们只是要一个道歉,或者甚至只要你注意到和承认他的情绪,就能恢复平静了。

我发现,在冲突中,孩子们比大人更“听劝”,不固守自己的立场。即使上一秒哇哇大哭,如果觉得你说得有理,也能瞬间收起眼泪,愿意道歉或接受道歉。很多时候,他们看似倔强的“不听不听”,只是反映着情绪没有得到承认时的委屈。一次,一个孩子生气得要撕掉课堂上的道具卡片,我轻轻地告诉他,“撕掉的话老师会很伤心”,他马上就不撕了,只是把纸片甩掉,表达自己的不满。

到了学期中后段,课堂奇迹般地安静了下来,我们也已经能比较自如地掌控上课的节奏,更专注在内容的教学上。我们也看到一些变化在发生:原本动不动就哭和拒绝沟通的小男孩,学会了表达自己的感受和谅解他人;原本自我中心、冲动做事的孩子,据妈妈说,在家学会了停顿下想一想再说话;还有曾经对万事似乎都漠不关心的孩子,也开始积极参与到课堂里,表露出真实的感情。

每次课堂结束后,我和茜茜都会留下来一会儿,和来接孩子的爸爸妈妈们聊下孩子的情况,也和教学点负责人衣老师聊一聊对孩子的观察,获取建议。在回地铁的路上,我们也会分享这节课上对孩子们表现的观察和想法,逐渐领悟到应该如何改善自己的教学方式,每当这时,我们都会为又有新的领悟和发现感到激动。

最开心的时刻,莫过于孩子们感受到课堂教学的内容对他们的生活有切实的意义。学了如何处理愤怒情绪,遇到生气的情况时他们都能开始“深呼吸”,让自己平静下来;学了“成长型思维”,知道人不是一开始就擅长某件事情,一个孩子恍然大悟,“原来我都没有成长型思维!”孩子们也开始主动地认知自己和身边人的行为方式,一个孩子在最后一节课总结自己时说,“我有点害怕表达,所以发言很少。”让我们感到惊喜。

有一节课,我们教大家“掌控圈”:学会区分和处理自己生活中能掌控和不能掌控的事情。大家的回答从“上学”、“做作业”之类的事开始,逐渐进入更深层的讨论。

有人说:“时间不能掌控,因为它不管怎样都会前进。”

我说:“对啊,我们不能时空旅行。”

几个机灵一些的小朋友听到这里瞪大了眼睛。有人反对,一个说话慢吞吞的男孩子里马举手:“时间可以控制!我可以控制自己做什么。”

我说:“也对,虽然时间不能控制,但我们能掌控的是自己的时间。”

另一个平常安安静静的女孩子也举手:“我们不能控制长大这件事!”

这段讨论并没有结论,但这不重要。每个人都开始用心地思考这个与自身相关的问题,并尝试跳脱出固有的思维框架,感受到思辨的快乐。

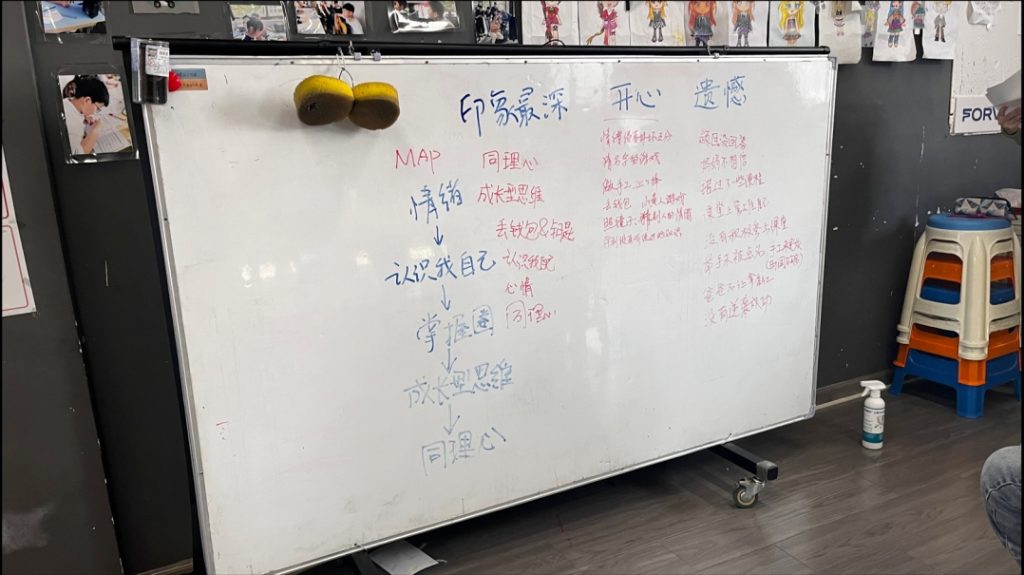

在学期结束时,我们请孩子们说出他们在课上印象最深、最开心和最遗憾的事。有人说,最开心的事是知道了情绪没有好坏之分,学会接纳自己的“生气”和“难过”;有人说,玩照镜子游戏的时候最开心,可以去猜测别人的情绪;有人说,最遗憾的是没有更积极地举手参与课堂;也有人说,最遗憾的是没有“逆袭成功”,拿到积分的第一名。

孩子的问题,很多时候也是家长的问题

孩子们面临的情绪问题,很多时候也是家长情绪的一面镜子。家庭中的忽视、冷漠和暴力,总是能体现在孩子们的行为方式中。我们注意到一个非常好动、常常去打扰他人的孩子,其实并不清楚应该如何表达自己的情绪,只能通过触碰他人来表达自己。但同时,他对于他人的触碰非常敏感,只要被碰到一点点就陷入情绪崩溃,这很有可能是父母频繁的打骂造成的。有些时候我们感慨,其实家长们更需要来上情绪课,他们更需要通过了解自己,来了解孩子。

很欣喜的是,我们也看到一些家长开始反思和改进。一个妈妈说,孩子做作业不上心,只有我督促的时候才有用,是不是有更好的激励办法?另一个妈妈说,我开始想,为什么总是一定要孩子听我的话?为什么不听听他的说法呢?

在和家长的交流里,我也看到一些普遍的困境。平时来接送孩子的总是妈妈居多,很多爸爸“只管干活挣钱,到家就打游戏”,并不上心孩子的教育。而妈妈们除了承担繁重的工作,回家还要督促孩子写作业、操心他们的身心健康。有一个妈妈还报了班在上大专课程,为了能获得一个大专文凭后积分落户,这样孩子能留在上海中考和高考。不然,他们只能早早地回到老家,去适应一个相对封闭和严苛的教学环境。

整体而言,妈妈们更关心孩子们的情绪健康。不仅来接送的家长总是以妈妈为主,她们也更积极地参与到和老师的讨论中,愿意去观察和了解孩子的变化。

在这段旅程里,非常感谢我的搭档茜茜。她不仅有敏锐的视角和观察力,也有比我J得多的做事风格(J是MBTI人格测试中”Judging(判断型)”的简称)。在一些我觉得已经差不多的时刻,她的坚持总是会让事情更进一步,做得更好一些。如果没有她,完成课堂的教学会是一个更大的挑战。也感谢铺路石的项目负责人Miki,她的教学方式也让我学到很多。浮躁的当下,她所做的也是一件我觉得值得长期做的非常有意义的事。

更重要的是,在教小朋友们什么是情绪温度计、什么是成长型思维和同理心的同时,我也开始更多地倾听自己。一些对孩子们适用的情绪解决方案,也完全可以应用在自己身上。在SEL的课堂上,我和孩子们一起学习着,意识到探索情绪,是一件每个人都需要做、持续一生的事。